竹刀に使用されている仕組み部品は時間が経つと劣化

竹刀に使用されている仕組み部品は時間が経つと劣化してきます。

柄革は「柄頭」が余ってきたり、弦は緩んで張りがなくなり、中結いは伸びて緩みくるくると回ってしまいます。

剣先や中結いは打突による摩擦で薄くなったり破れたりします。

これって実は非常に危険な状態です。

柄革が余ってきたからと言って、押し込むと弦が緩みます。

弦が緩むと何が危険かというと先革が抜けやすくなります。

竹刀は打突のたびにしなります。

しなったときにもともと弦が緩いとさらに先革が抜けやすくなります。

先革が抜けるとどのような危険があるかというと、竹刀は竹4枚から構成されていますので先革が抜けると4枚の竹がばらけてしまいます。

万が一ばらけた状態で打ち込んでいったら、面金から竹が入り込んでしまう恐れがあります。先革が破れたときにも同じことが言えます。

この時に中結いが正しい位置でしっかりと結ばれていたらばらけにくくなりますが、緩んでいる状態や位置が手元によりすぎているとさらに危険です。

仕組みが緩んできたらどうしたらいいのか?

「危険な状態なのは分かったけれどこうなったら新しい竹刀を買わなくちゃいけないの?」

そんなことはありません。竹刀の仕組み方を写真付きでご説明させていただきます!

安全に稽古を行うためにぜひご覧いただき、竹刀を仕組み直してみましょう!

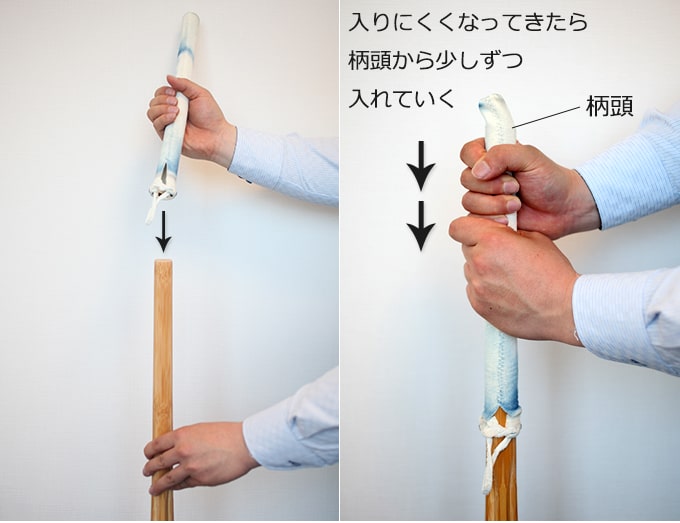

①竹刀の柄に柄革を装着する。

剣先を床につけ上から押し込んでいきます。

この時にまっすぐ力を入れないと、竹刀が湾曲し破損してしまいますので、焦らず少しずつ力を入れるようにしましょう。

ある程度入ったら多くの場合入りにくくなってきます。

その場合は柄頭からすこしずつ入れていくようにしてください。

最後まで入ったらさらに柄頭を木づちなどでたたいてからさらに押し込んでください。

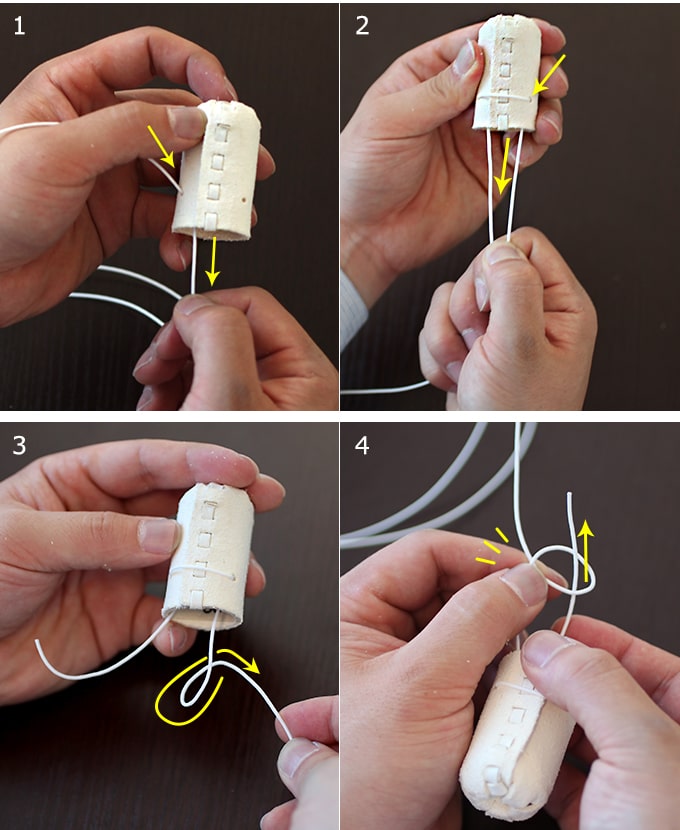

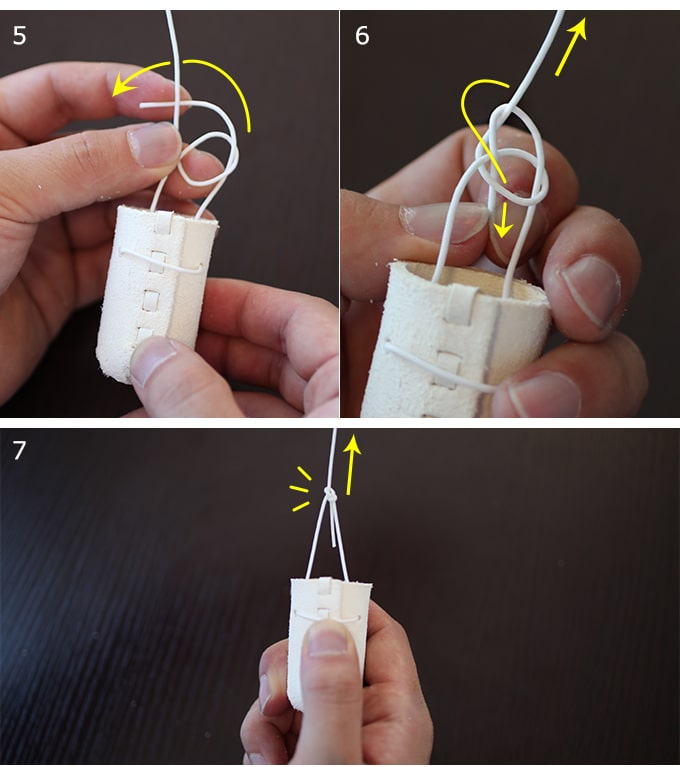

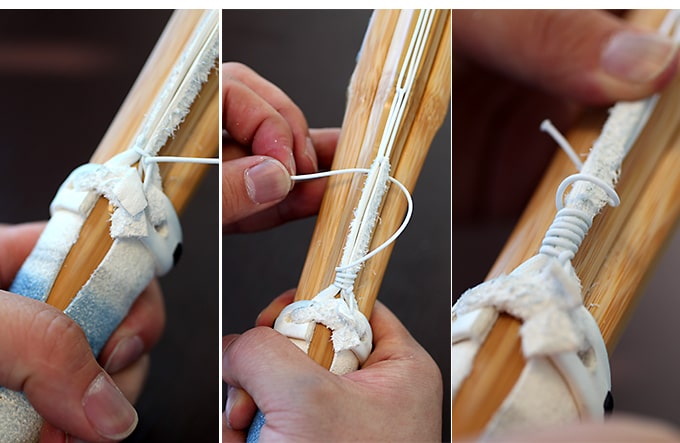

②先革に弦を結びつける(もやい結び)

先革には2つ穴があいています。

この穴に弦を通します。

写真を参考にしてください。

③先革を竹刀に装着する

先革を竹刀に装着する前に「先芯」を入れます。

「先芯」は大きすぎても竹刀に隙間が空き、小さすぎてもがたつき打突の際の感触が悪くなりますのでサイズの合ったものを使用してください。

「先芯」を入れたら、先革を竹刀に装着します。縫い合わせてある方がみね側に来るように装着してください。

この時に緩すぎると稽古中に剣先が回ってしまいますので少しきつめのものを選ぶといいと思います。

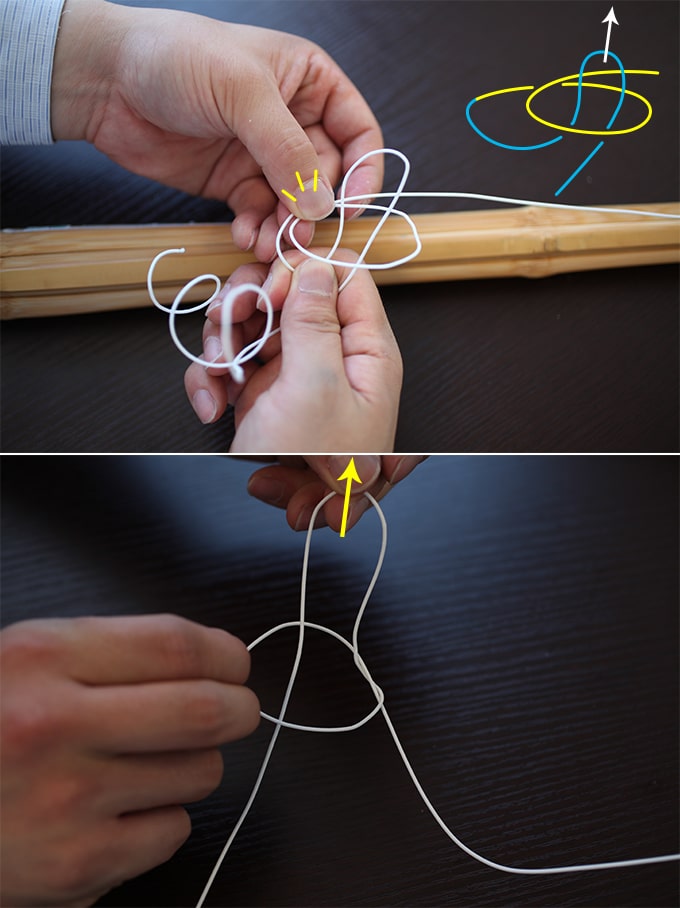

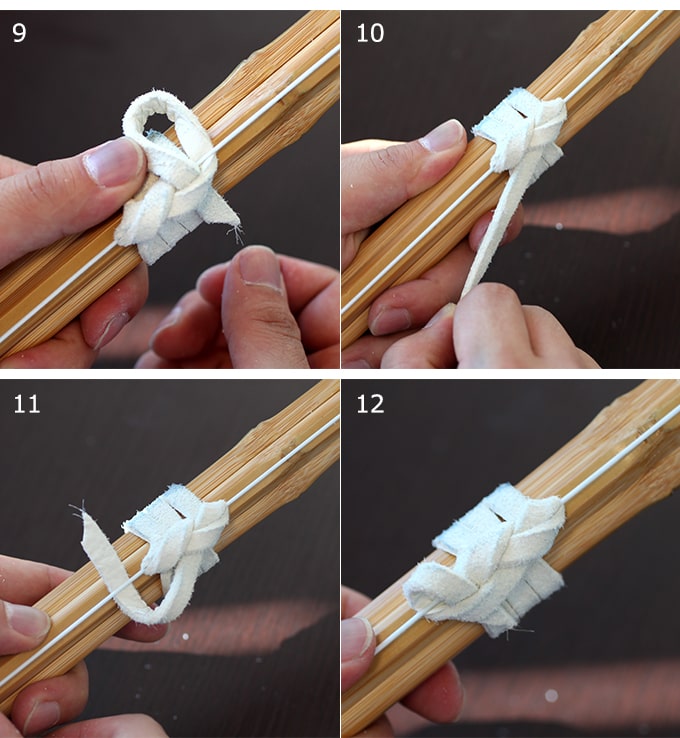

④弦と柄革を結ぶ

弦を結ぶ前に「中結い」に弦を通しておきます。

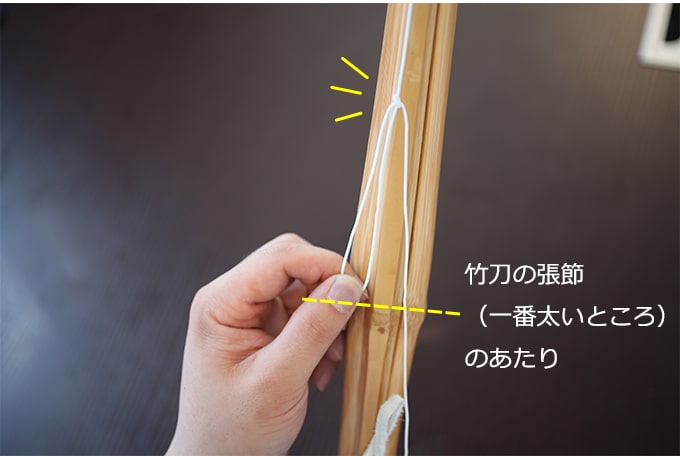

竹刀の張節(一番太いところ)のあたりで輪っか(鎖編み)を作ります。

柄革の革紐に弦を通し次に弦の輪っかに通します。

弦を革紐の下から通し手元部分で巻き付けていきます。

最後は革紐の間に弦を通し固定します。

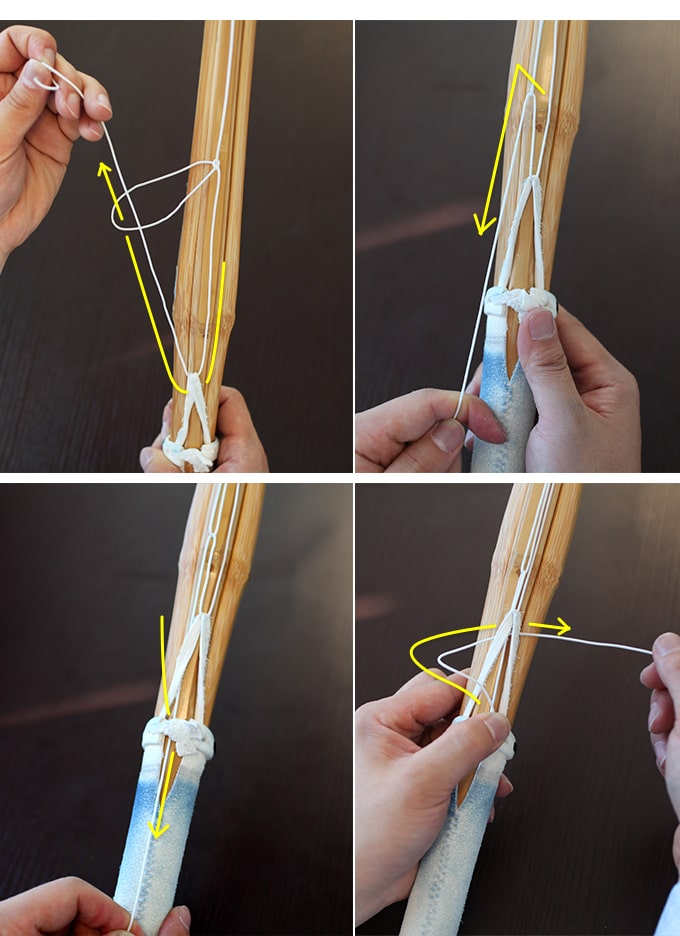

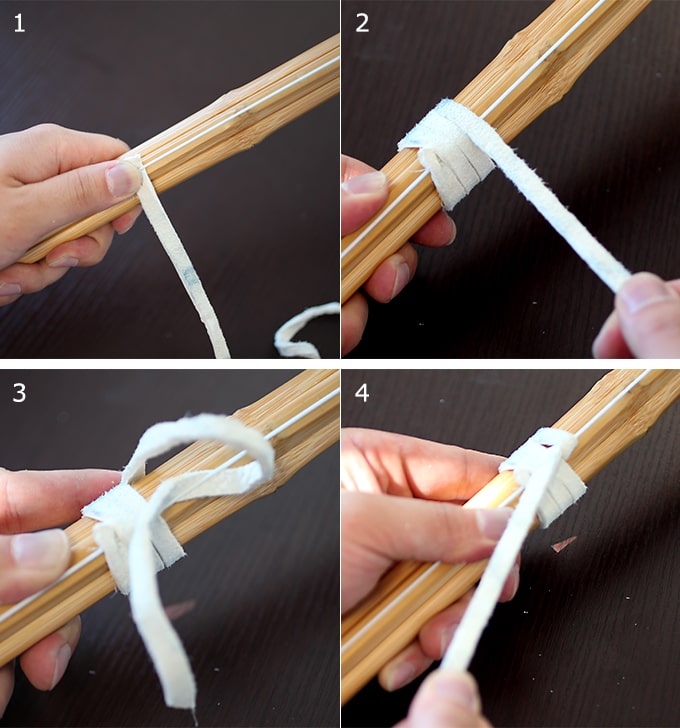

⑤中結いを巻き付ける

中結いは全長の約1/4位置で締めることで竹刀がばらつきにくいとされております。

中結いの端をしっかりと親指で押さえながら3回巻き付けます。

※つやつやしたほうが竹刀と接触するように巻き付けてください。

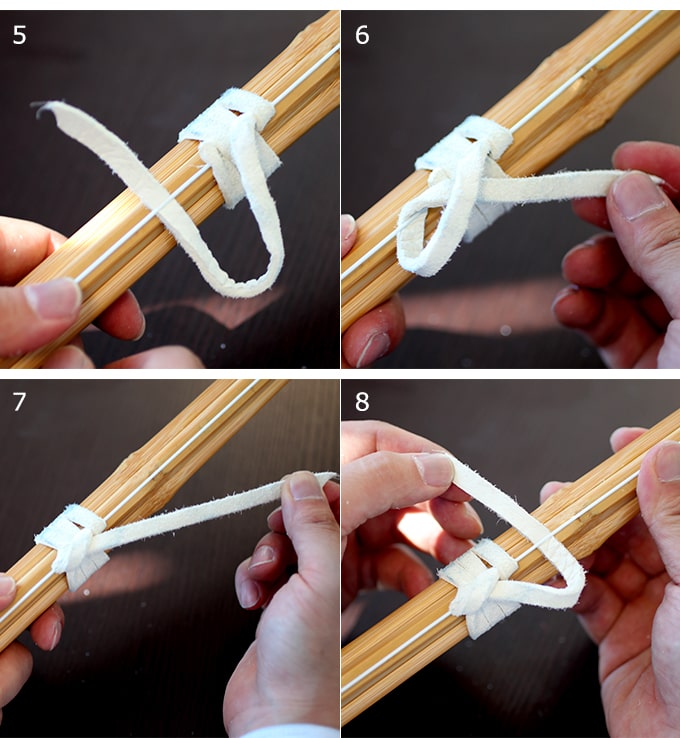

中結いを弦を越えてから弦の下を通し、手前に引っ張ります。

右側から弦の下を通し、中結いの下を通して右上に引っ張ります。

右側から弦の下、中結いの下の順で通し右下に引っ張ります。

最後にもう一度右側から弦の下を通し、中結いの下を通して右上に引っ張り、

余りを切り完成です。

関連特集

竹刀のささくれ、どうしよう?

意外と簡単!剣道竹刀の修理方法

稽古すれば竹刀は傷んできますよね。

傷むたびに竹刀を購入すると費用がかかってしまうし、なんだかもったいない。

そんな悩みを店長おすすめの竹刀の修理方法が解決いたします!