【剣道防具の各部名称】

剣道防具には面(めん)・甲手(小手・籠手・こて)・垂(たれ)・胴(どう)といった各部位があり、

各部位の各部分もそれぞれ名前と大事な役割がございます。

防具を購入するにあたり、また大切に使うに当たってご参照頂ければと思います。

【剣道防具】

剣道防具は面(めん)・甲手(小手・籠手・こて)×2個・胴(どう)・垂(たれ)の計5つ。

大きく分けて機械刺(ミシン刺)と手刺防具の二種類があります。

その名の通り布団を機械で刺すか、手で刺すかの違いとなります。

- 【布団(ふとん)】

- 芯材・紺反・紺革や木綿・人工皮革にて製作される、防具の基本となる生地。

- 【芯材(しんざい)】

- 綿・クラリーノ製がある。綿は汗を良く吸収し、塩を留めるので余り塩が吹かず、弾力性がある。

- 【機械刺防具(ミシン刺防具)】

-

布団を機械で刺し込みますので、一直線で均一に綺麗に仕上がります。

布団に挟み込める芯材の量が決まるので弾力性が手刺に劣る。

比較的安く仕上がるので安価な商品になる。

刺し幅が細かくなるほど仕様が良くなり、一般的に高価な物になる。(10mm~2mm刺)

- 【手刺防具】

-

布団を一針一針手で縫いこみますので、風合いが良い。

縫い込む際に力の強弱が出来るので耐久性が高くなる。

布団に挟み込める芯材の量が調節出来るので弾力性がよくなる。

製作に時間が掛かり、値段も比較的高額になる。

刺し幅が細かくなるほど作業に時間が掛かり、高価な物になる。(3,0分~1,0分)

0.1分(一厘)はおよそ0.3mmとなっている。

- 【織刺防具】

-

紺反生地・織刺生地のみで製作されており、紺革で補強をしていない。

耐久性では劣るが、通気性、機動性に優れている。

- 【紺革防具】

- 紺反生地に鹿・牛革・人工革で補強し、耐久性と装飾性を向上させている。

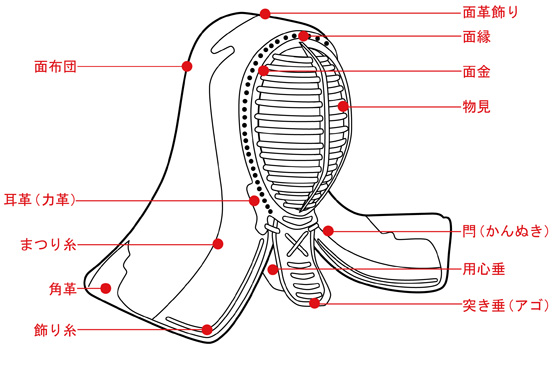

面(めん)

頭部と喉を保護する剣道防具。

顔の部分は竹刀などが当たらないよう、特に頑丈に金属で製作されている。

一枚の面布団を丸めて職人が一つ一つ組み上げて行く。

- 【面布団(めんぶとん)】

- 芯材(綿・クラリーノ・圧縮綿など)、紺反を縫込んだ布団

- 【面革飾り(雲型・鯨型・兜型・飾り無)】

- 紺反に革を付け、見た目と耐久性を向上させる。

- 【面縁(めんぶち)】

- 水牛革を使用。漆や合成漆(カシュ―)などを用いて内側を赤・外側を黒にすることで闘争心を煽り、視界を広げる効果がある。

- 2008年6月に全剣連からの指導にて、「面縁部分について通常色である外側黒色、内側赤色の面を使用すること」という指導が各高体連にて決まる。

- 【面金(めんがね)】

- 昔は鉄・ステンレス・洋銀などが使われていたが、現在はジュラルミン(軽合金)、チタン、オールチタン、IBBジュラ、IBBチタンが主流となっている。

- 縦金(たてがね)、横金(よこがね)、台輪(だいわ)という部位に分かれる

- 【物見(ものみ)】

- 面金の上から6本目と7本目の間(少年用など13本面金の場合は5本目と6本目の間)

- 【閂(かんぬき)】

- クラリーノ・革製。面布団とアゴを取り付ける部位。

- 【耳革(力(ちかわ)革)】

- 合皮・紺革で製作される。閂を閉じる部位で補強している。

- 【角革(すみかわ)】

- 相手とすれ違う際に擦れて壊れないように補強している革。

- 【突き垂(顎)】

- 打突部位。胴胸とあわせた曙光を主張できる場所。

- 【用心垂(ようじんだれ)】

- 突きが突き垂を外れた先に喉を守護する部位。素材は内輪と同じ素材を使用している。

- 【飾り糸(かざりいと)】

- 基本濃紺色で編込んだ糸を使用。飾りと周囲の補強を主とする。

- 【纏り糸(まつりいと)】

- 紺鹿革の外部分を縫い込む糸。

- 【内輪(うちわ)】

- 顔に直接あたるクッション部分。木綿・ビロード・シルリード・テトニット(抗菌素材)などが使用される。額に当たる部分を「天」、顎を乗せる部分を「地」という。

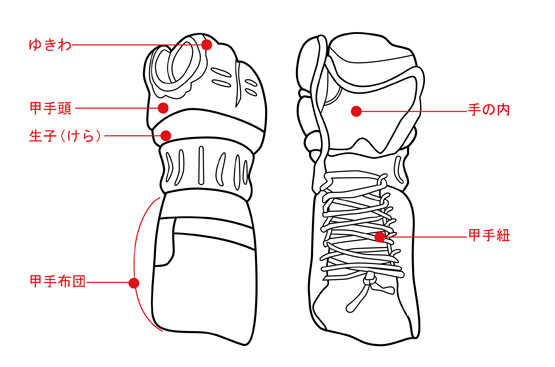

甲手(小手・籠手・こて)

手から腕に掛けてを保護する剣道防具。

相手の竹刀から自身を守りつつ、自身の竹刀を上手く捌けるように製作されている。

ふたつで1セットであり、数え方は一双、一組などがある。

- 【甲手(小手)布団(こてぶとん)】

- 芯材(綿・クラリーノ・圧縮綿など)、紺反を縫込んだ布団

- 【甲手(小手)頭(こてがしら)】

- 紺革・合皮などせ製作部位。中身は綿か鹿毛。

- 【雪輪(ゆきわ)】

- 甲手の指先・鍔が当たる部分などに補強革を付けること。

- 【生子(なまこ・けら)】

- 拳を竹刀などから守る部位。1段と2段は見た目の違いのみ。

- 【筒(つつ)】

- 小手の打突部位。余りに薄いと手の怪我に繋がるので注意が必要。

- 【手の内(てのうち)】

- 竹刀を握る部位。鹿革(中唐・小唐)・クラリーノ製がある。

- 【甲手(小手)紐(こてひも)】

- ガス製・人絹製・正絹製がある。

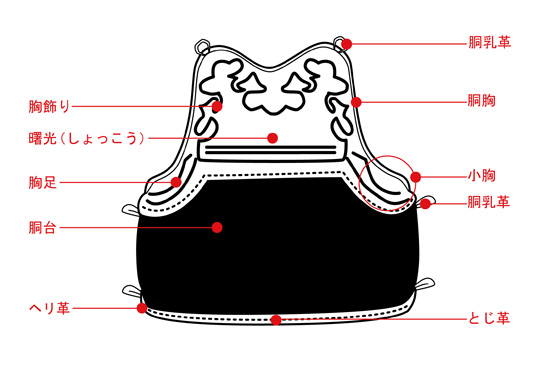

胴(どう)

胴体を保護する剣道防具。

剣道防具の中で一番自分を主張できるものとして多種多彩なものを好まれる方が増えている。

数え方は一枚などである。

- 【胴胸(どうむね)】

- 牛革・鹿革で製作。様々な型と曙光がある。

- 【胴台(どうだい)】

- ファイバー・樹脂(ヤマト)・竹胴(漆塗)がある。

衝撃吸収力は樹脂⇒ファイバー⇒竹胴の順番で、音はファイバー⇒樹脂⇒竹胴

- 【胸・胴乳革(ちちかわ・ちかわ)】

- 胴紐を取り付ける革紐。乳とはわっか状のことを指す。

- 【胸飾り(むねかざり)】

- 様々な形に製作可能。

- 【曙光(蜀光・しょっこう)】

- 胸飾りに色糸を縫い込んだもの。

- 【小胸(こむね)】

- 脇腹部分を保護する部位。幼年用などにはついていない。

- 飾りを胸足(むねあし)と呼び、1~3本が通常入っている。

- 【ヘリ革(へりかわ)】

- 胴台と胴胸を組む際に胴台横・下を閉じ込む革。

- 【閉じ革(とじかわ)】

- エスロン・牛革製。胴台と胴胸を組むヘリ革を閉じる革。

- 【中輪(なかわ)】

- 胴の内側中心部にあるわっか。剣道防具一式を干すのに使用されていた。

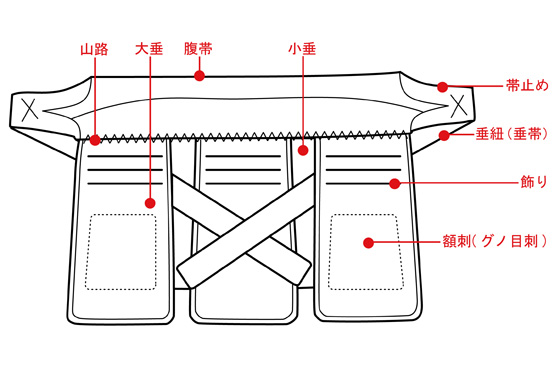

垂(たれ)

腰・局部を保護する剣道防具。

腹帯と大垂・小垂を組み合わせて製作する。

中央の大垂には個人の名前と所属を記した名札(垂ネーム)を付ける。

数え方は一枚などである。

- 【腹帯(はらおび)】

- 腰に巻く部分。革で補強されている場合などがある。

- 【帯止め(おびどめ)】

- 垂紐と腹帯を結ぶ所に入れる糸。

- 【大垂・小垂(おおだれ・こたれ)】

- 計五枚の部位で、腹帯と組み合わせて一つの垂となる。

- 【山路(千鳥糸(ちどりいと)・山道・やまみち・蛇腹)】

- 曙光と色を合わせて装飾することが多い。

- 【額刺(がくざし)】

- 大垂・小垂を額の目に具の目刺し(半分で刺し込む)にする。